Drei Jahre DRK Data Science Hub – ein Rückblick auf unsere Abschlussveranstaltung

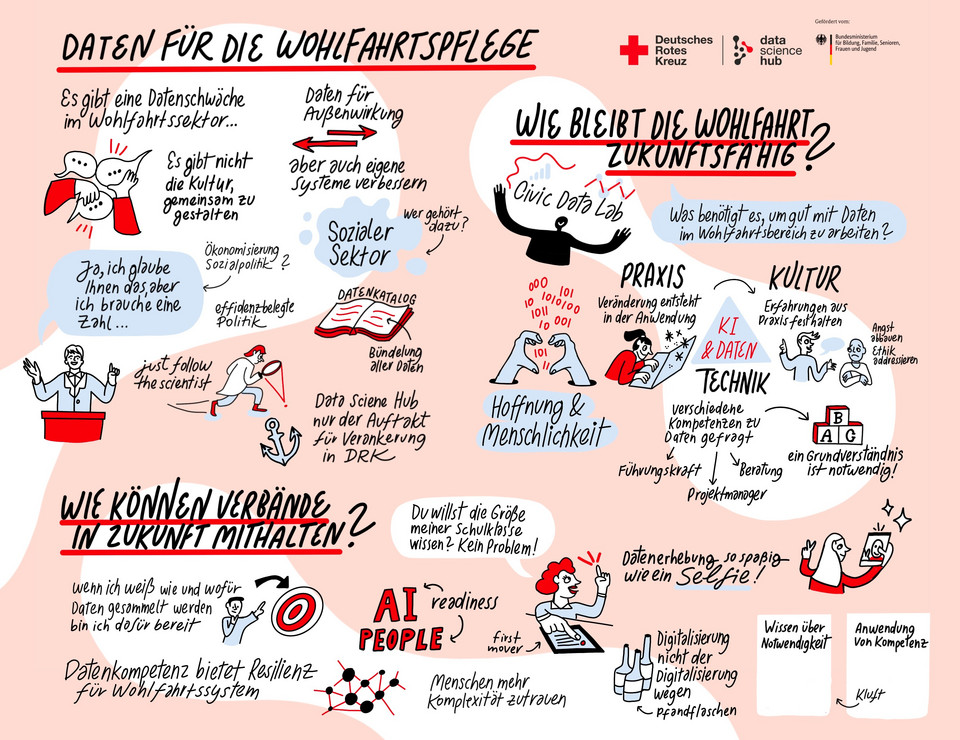

Während der Projektlaufzeit haben wir durch den Aufbau eines Netzwerks, die Entwicklung verschiedener Formate zur langfristigen Kompetenzförderung, der Prüfung einer geeigneten Dateninfrastruktur sowie der Umsetzung zahlreicher Datenpilotprojekte systematisch Impulse für eine zukunftsfähige Wohlfahrtsarbeit gesetzt. Auf der Veranstaltung in Berlin haben wir nun unsere Ergebnisse und Erkenntnisse geteilt. Die Frage, wie die Wohlfahrt auch in Zukunft Daten sinnvoll nutzen kann, ist dabei immer noch relevant und gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik sind wir einer Antwort nachgegangen.

In seinem Vortrag betonte Dr. Joß Steinke, Bereichsleitung der Jugend und Wohlfahrtspflege im DRK, dass Daten nicht im Sinne der Marktlogik erhoben werden sollten und nicht ausschließlich der Erfüllung von Fördervorgaben dienen dürfen. Im Mittelpunkt sollten bei der Datenerfassung, -analyse und -verwertung die Menschen stehen, denen der Wohlfahrtsverband helfen und nutzen soll.

Auch Nora Perseke, Projektleiterin des Civic Data Labs, hob den Faktor Mensch in der datenbasierten Arbeit hervor. Anhand des Modells Dagstuhl-Dreieck erläuterte sie, dass bei der Einführung neuer Technologien nicht allein die technologische oder anwendungsbezogene Perspektive ausreicht. Auch die gesellschaftliche-kulturelle Dimension - also die Frage, wie neue Technologien wirken und angenommen werden - muss beantwortet werden.

In der anschließenden Panel-Diskussion wurde deutlich, dass bestehende DRK-Strukturen den Zugang zu wichtigen Informationen teilweise erschweren und dass eine Kluft zwischen vorhandenen Datenkompetenzen und deren Anwendung im Alltag besteht. Für eine zukunftsfähige Wohlfahrt muss das Bewusstsein, wofür Daten genutzt werden können, weiter gestärkt werden und das Erheben von Daten “so einfach wie ein Selfie werden”. In der Zusammenarbeit mit Fördermittelgebern und deren Verwaltung setzt eine zukunftsfähige Wohlfahrt darauf, ihre Wirkung besser zu kommunizieren und Projekte sichtbarer zu machen.

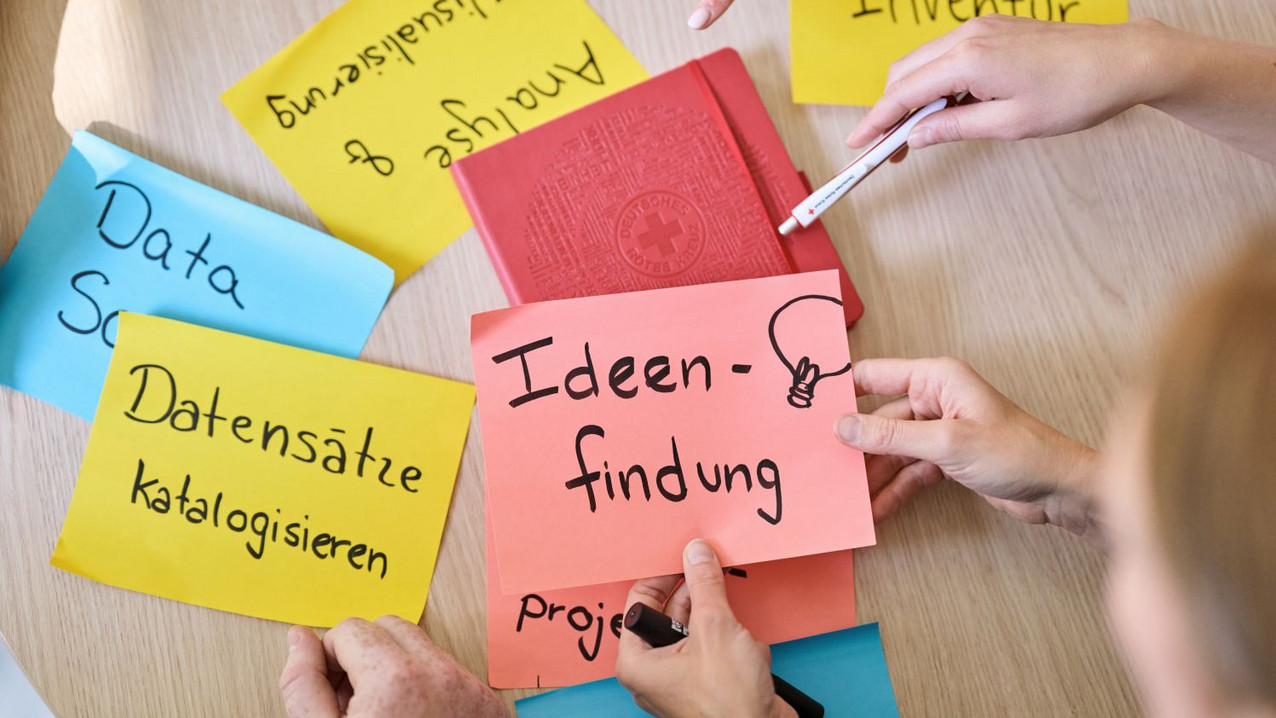

Am Nachmittag ging es von der theoretischen Diskussion in die Praxis: In drei Workshops konnten die Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmer an ganz konkreten Datenthemen arbeiten.

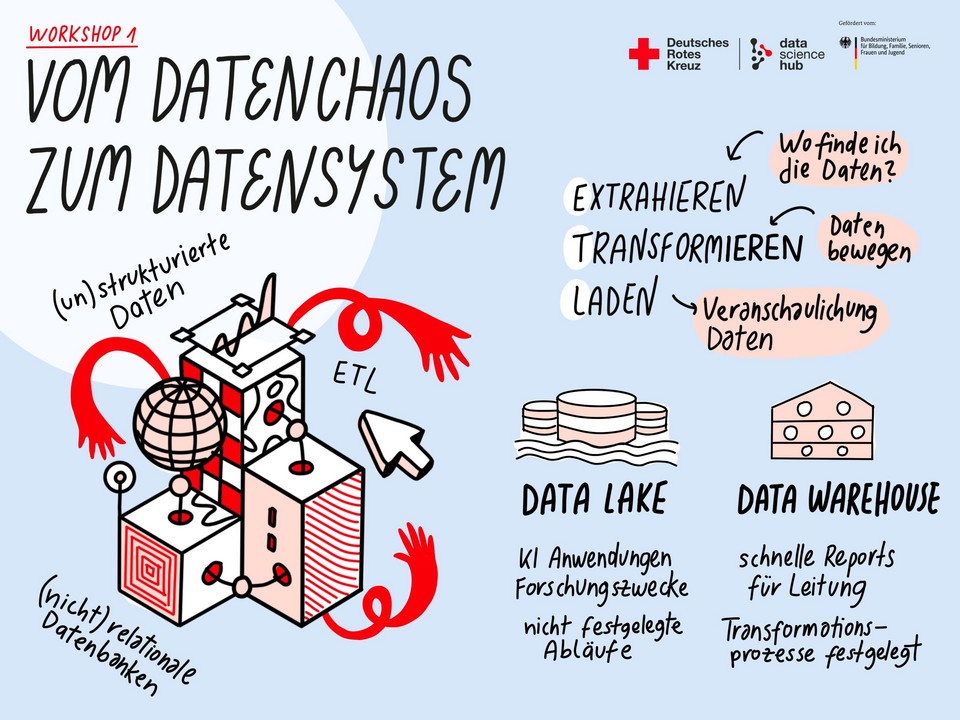

Der Workshop “Vom Datenchaos zum Datensystem”, geleitet von Mpho Mathelemuse und Nicolas Dankel vom Civic Data Lab, bot einen Crashkurs zur Datenarchitektur an. Dabei ging es um praktische Methoden zum Extrahieren, Transformieren und Laden von Daten sowie um die Bedeutung einer soliden Architektur für die Datenarbeit.

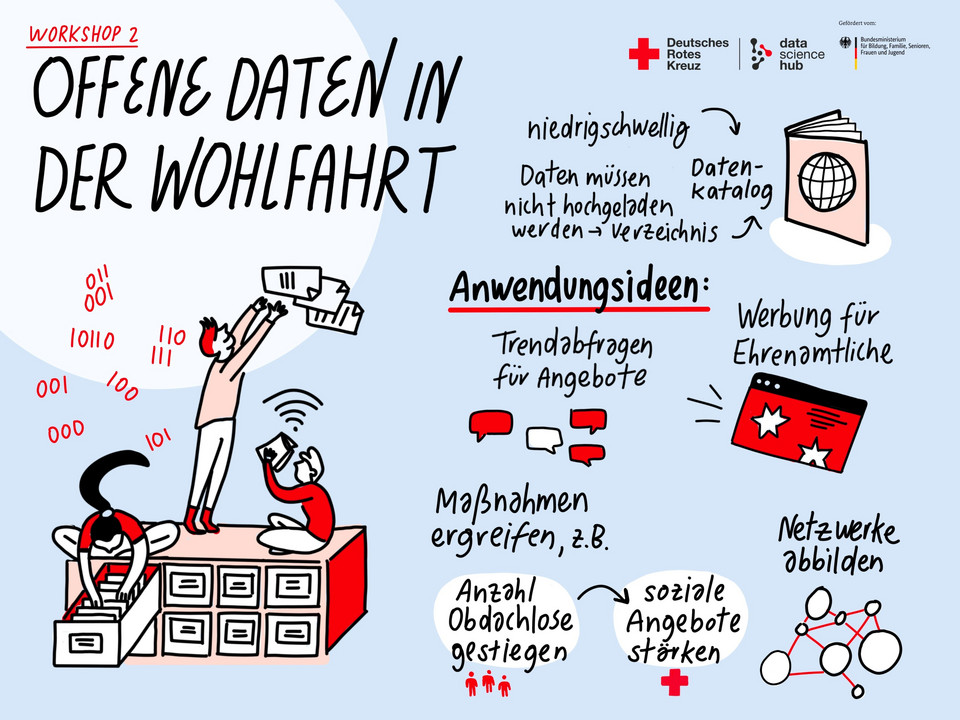

Im Workshop “Offene Daten in der Wohlfahrt”, präsentiert von Jens Preußner und Lina-Sophie Pfeiffer aus dem DSH, wurde neben der Vorstellung des DRK Datenkatalogs diskutiert, wie offene Daten zu neuen Anwendungsideen führen können und die Zusammenarbeit innerhalb der DRK-Gliederungen und verbandsübergreifend stärken können.

Lorelei Logel-Demoulin aus dem DSH widmete sich im dritten Workshop dem Thema "Die Zukunft der Künstlicher Intelligenz im Verband”. Die ersten KI-Projekte im Verband sowie die KI-Richtlinie des Generalsekretariats wurden vorgestellt und gemeinsam reflektiert, welche Chancen und Grenzen KI im Verbandsalltag hat. Um im Verband eine KI-Lernkultur zu etablieren, braucht es einen iterativen Prozess aus Ausprobieren, Lernen und Weitermachen. Gleichzeitig sind klare Strukturen und guten Rahmenbedingungen erforderlich, um diese Prozesse zu steuern und KI ethisch korrekt einzusetzen.

Die Veranstaltung hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig ein gemeinsames Verständnis von Datenkompetenz, Verantwortung und Menschlichkeit in der digitalen Transformation der Wohlfahrt ist. Der DSH hat in den vergangenen drei Jahren nicht nur innovative Lösungen und Schulungsangebote entwickelt, sondern auch die so wichtigen Räume für Austausch, Reflexion und Zusammenarbeit geschaffen – innerhalb des DRKs und darüber hinaus. Die Projektarbeit hat gezeigt, dass datenbasierte Arbeit kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug ist, um bessere Entscheidungen zu treffen, Transparenz zu fördern und Menschen wirksamer zu unterstützen. Die Impulse aus dem Projekt wirken weiter und bilden eine starke Grundlage dafür, dass die Wohlfahrt auch in Zukunft datenbewusst, ethisch und mutig handeln kann.

Vielen Dank an alle Vortragenden, Panelgäste und Workshopgebenden: Dr. Joß Steinke, Nora Perseke, Lena Kunz, Iris Naumann-Söllner, Antonia Schumann, Lilian Emonds, Mpho Mathelemuse, Nicolas Dankel und Katrina Günther.