Der Kosten- und Finanzierungsplan: Tipps und Tricks aus der Praxis

- Was genau ist ein Kosten- und Finanzierungsplan?

- Wie gehe ich bei der Erstellung vor?

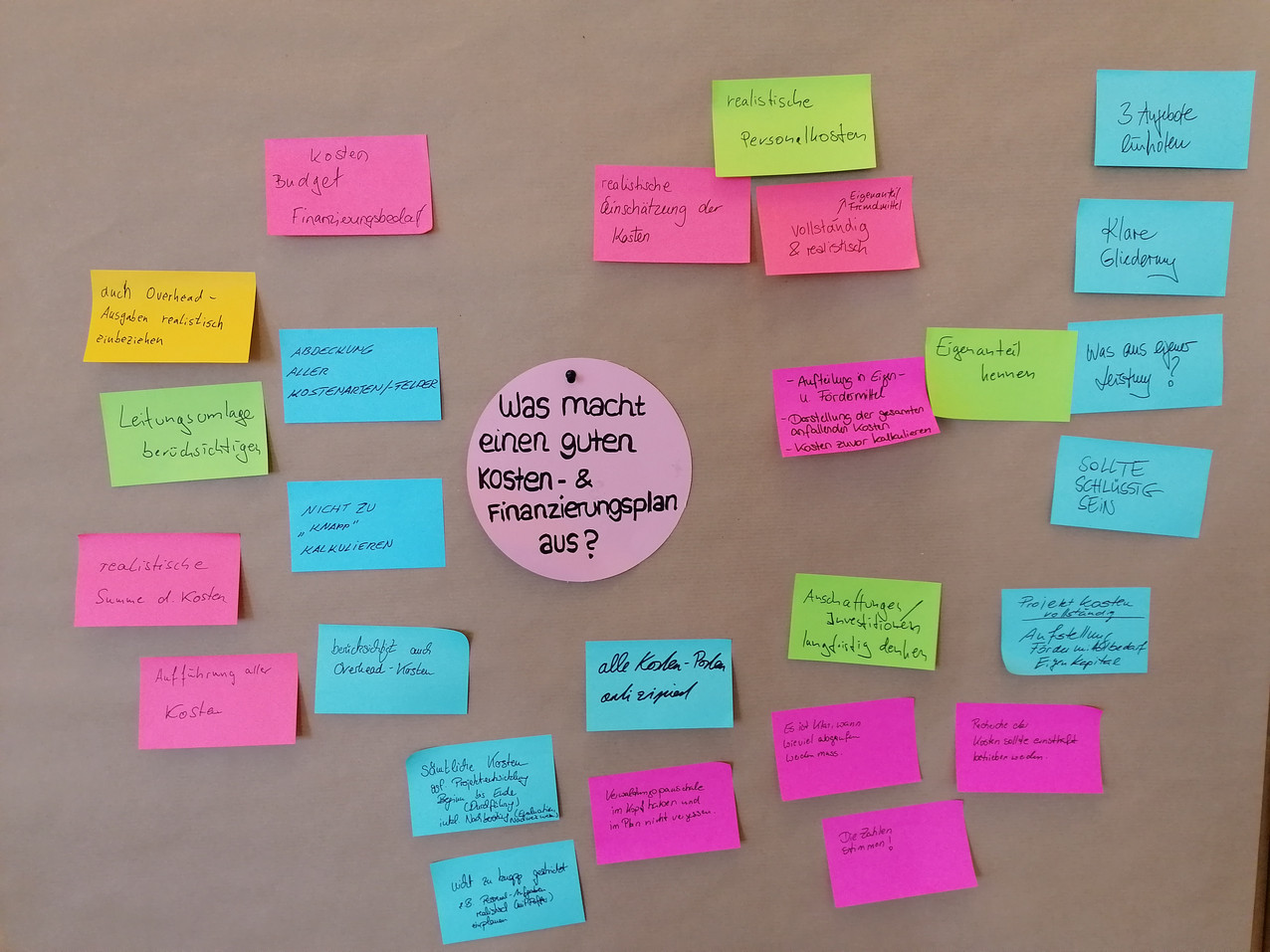

- Was macht einen guten Kosten- und Finanzierungsplan aus?

- Was gilt es sonst noch zu beachten?

- Wie gehe ich damit um, wenn sich mein Kosten- und Finanzierungsplan nach der Bewilligung ändert?

1. Was genau ist ein Kosten- und Finanzierungsplan?

Im Wort Kosten- und Finanzierungsplan (kurz: KoFi) stecken schon zwei wichtige Worte: die Kosten und die Finanzierung. Einerseits listen wir unsere Kosten (Ausgaben) strukturiert nach Kostenarten auf und anderseits müssen wir unsere Finanzierung, also unsere Einnahmen, benennen. Somit hilft uns der Kosten- und Finanzierungsplan nicht nur einen Überblick über den Ressourceneinsatz (den Input in finanzieller Form), den wir für die Projektumsetzung benötigen, zu erhalten, sondern auch zu ermitteln, durch welche Einnahmen wir diese decken wollen. Zudem hilft er uns, potenziellen Fördermittelgebern (oder auch Führungskräften) aufzuzeigen, dass wir realistische (finanzielle) Annahmen zur Umsetzung des Projektes getroffen haben.

Hinweis: Wir empfehlen einen Plan mit zwei untereinanderstehenden Tabellen. In der einen Tabelle werden die Kosten benannt und in der anderen Tabelle werden die Finanzierungsquellen gelistet. Deswegen sprechen wir hier von einem Kosten- und Finanzierungsplan.

2. Wie gehe ich bei der Erstellung vor?

- Kosten zusammentragen

Aller Anfang ist schwer, daher kann es hilfreich sein, zunächst alle Projektbausteine einzeln durchzugehen und die jeweiligen Kosten, die dafür anfallen, zu erfassen. Planen Sie beispielsweise eine Veranstaltung als eine Maßnahme Ihres Projekts, fällt für diese ggfs. Miete für den Veranstaltungsort, Verpflegung der Teilnehmenden, Kosten für eine externe Honorarkraft, die Erstellung von Druckerzeugnissen etc. Hierbei sollte allerdings darauf geachtet werden, dass man sich nicht zu sehr im Detail verliert – nicht jeder Stift muss einzeln aufgelistet werden, hier reicht es, sich einen groben Überblick darüber zu verschaffen, welche Büromaterialien benötigt werden und dafür einen realistischen Wert anzusetzen.

Im Anschluss können die jeweiligen Kostenpunkte dann in übergeordneten Kategorien zusammengefasst werden: Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchsmaterialien, Personalkosten, Kosten für die Evaluation etc. Hierbei macht es Sinn zu überprüfen, ob wiederkehrende Kosten auch als solche eingeplant wurden (z.B. monatliche Servergebühren, Personalkosten etc.).

- Finanzierung auflisten

Im zweiten Schritt sollte dann die Finanzierung für das Projekt erfasst werden: Welche Mittel stehen mir für das Projekt zur Verfügung? Wurden Spenden eingenommen? Gibt es bereits eine Förderung durch einen anderen Fördermittelgeber, z.B. eine Stiftung? Stehen mir Eigenmittel der Organisation zur Verfügung? Werden Teilnahmebeiträge eingenommen? Kann ehrenamtliche Arbeit als Eigeneinsatz angerechnet werden?

In unserer Vorlage wird diese Aufteilung ebenfalls deutlich - siehe Vorlage Kosten- und Finanzierungsplan.

3. Was macht einen guten Kosten- und Finanzierungsplan aus?

Bei der Erstellung eines guten Kosten- und Finanzierungsplans gilt es ein paar grundlegende Punkte zu berücksichtigen:

- Aufführung aller Kosten und Übereinstimmung mit dem Antrag: Alle Kosten, die für die Projektumsetzung notwendig sind, sollten im Kosten- und Finanzierungsplan auftauchen. Kosten, die dort aufgelistet werden, aber nicht aus der Projektbeschreibung hervorgehen, werfen Fragen auf. Kosten für Maßnahmen, die im Antrag beschrieben werden, aber nicht im Kosten- und Finanzierungsplan aufgeführt werden, werfen ebenfalls Fragen auf. Sollte es Gründe geben, wieso diese nicht aufgelistet werden, so muss dies im Antrag benannt werden.

- Überschaubare & sortierte Darstellung: Die Kosten sollten im Idealfall (und wenn vom Fördermittelgeber nicht anders eingefordert) nach Kostenarten sortiert werden. Die gängigste Aufteilung ist hierbei nach Personal-, Sach- und Investitionskosten. Bei einigen Fördermittelgebern werden auch noch explizit Honorarkosten als eigene Kostenart abgefragt, bei anderen fallen diese unter die Sachkosten.

- Transparenz der Kosten - detailliert vs. flexibel: Bei der Auflistung der einzelnen Kostenpunkte sollte in Bezug auf die Detailtiefe ein Mittelweg gewählt werden. Die Kosten sollten einerseits transparent und nachvollziehbar dargestellt werden, auf der anderen Seite sollte der Kostenplan aber auch eine gewisse Flexibilität für unvorhergesehene Kosten oder Preissteigerungen beibehalten. Hierfür sind die oben aufgeführten Büromaterialien ein gutes Beispiel. Statt jeden Stift einzeln zu listen, sollte man einen Kostenpunkt mit Büromaterialien (Stifte, Blöcke, etc.) ansetzen.

- Angebote einholen & Vergleichbarkeit herstellen: Damit die Kosten realistisch kalkuliert werden und der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit eingehalten wird, ist es hilfreich entweder auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, Angebote einzuholen oder zu recherchieren, was marktübliche Preise für einzelne Kostenpunkte sind.

- Verwaltungskosten mitdenken: Zusätzliche Kosten für die Verwaltung des Projektes werden häufig in der Planung vergessen. Insbesondere größere Projekte erfordern u.a. eine aufwendige Abrechnung bei Projektabschluss. Diese Personalkosten sollte man zum Beispiel mit in den Kosten- und Finanzierungsplan aufnehmen.

- Kosten- und Finanzierungsplan sind deckungsgleich: Der Kostenplan und der Finanzierungsplan müssen deckungsgleich sein, damit das Projekt umgesetzt werden kann.

- Förderfähigkeit der Kosten & Bestimmung des Fördermittelgebers beachten: Nicht alle Kosten sind bei jedem Fördermittelgeber auch förderfähig, bspw. Verwaltungskostenpauschalen, Kosten für Präsente etc. Nach der Aufstellung des Kosten- und Finanzierungsplans sollte man diesen daher noch einmal in Hinblick auf die Bestimmungen des Fördermittelgebers überprüfen und dabei auch schauen, ob man den vorgegebenen Eigenmittelanteil berücksichtigt hat.

4. Was gilt es sonst noch zu beachten?

Grundsätzlich macht es Sinn, sich immer genau vor Augen zu führen, wofür ein Kosten- und Finanzierungsplan erstellt wird. Ein Kosten- und Finanzierungsplan für die eigene Projektplanung ist in den meisten Fällen ausführlicher als ein Kosten- und Finanzierungsplan für den Zuwendungsgeber. Im Rahmen der Projektplanung sollte man sich daher auch immer fragen: Was sind Kostenpunkte, die ich zwingend für die Umsetzung meines Projektes benötige und welche können ggfs. auch wegfallen? Bei der Suche nach einer Finanzierung sollte dann darauf geachtet werden, dass die zwingend erforderlichen Kostenpunkte beim entsprechenden Zuwendungsgeber auch förderfähig sind. Da dies nicht immer der Fall ist, kann es Sinn machen, verschiedene Fördermittelgeber oder Finanzierungsarten, so dies möglich ist, miteinander zu kombinieren.

Wenn Ihr Antrag auf Fördermittel bewilligt wird, wird der Kosten- und Finanzierungsplan der Bewilligung zu Grunde gelegt. Das heißt, der Kosten- und Finanzierungsplan wird verbindlich. Spätestens mit dem Verwendungsnachweis am Ende der Projektlaufzeit wird überprüft, ob die Mittel wie geplant verausgabt wurden. Hierbei kann es dann zu Kürzungen oder zur Rückzahlung des Zuschusses kommen, wenn bspw. weniger Kosten als geplant verausgabt wurden oder nicht förderfähige bzw. nicht beantragte Kosten angefallen sind.

5. Wie gehe ich damit um, wenn sich mein Kosten- und Finanzierungsplan nach der Bewilligung ändert?

- Abweichungen unter 20% sind in den meisten Fällen in Ordnung

Niemand kann haargenau die Kosten für ein fünfjähriges Projekt planen. Das heißt, es ist normal, dass es im Projektverlauf zu Anpassungen oder Änderungen des Kosten- und Finanzierungsplans kommt. Das ist auch dem Fördermittelgeber bewusst. In den meisten Fällen gilt daher, dass eine Kostenverschiebung von bis zu 20% zwischen einzelnen Kostenpositionen ohne Änderungsantrag möglich ist.

- Stellen Sie einen Änderungsantrag

Ab 20% Erhöhung einer Kostenposition muss in den meisten Fällen ein Änderungsantrag gestellt werden. Hierbei gilt zu beachten: Wann ein Änderungsantrag erforderlich und zustimmungspflichtig seitens des Fördermittelgebers ist und in welchem Rahmen Änderungen und Verschiebungen innerhalb einzelner Kostenpositionen möglich sind. Dies steht entweder im Bewilligungsschreiben (Fördermittelvertrag etc.) des Fördermittelgebers oder in den Richtlinien.

→ Als Faustregel gilt allerdings, dass Änderungen immer rechtzeitig beantragt werden müssen, das bedeutet, bevor nicht beantragte Kosten entstehen oder vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden. Bei Unsicherheit sollte daher vor jeder Änderung unbedingt rechtzeitig Rücksprache mit dem Fördermittelgeber gehalten werden.

- Wenden Sie sich an Ihren Fördermittelgeber

Zudem empfiehlt es sich auch bei Schwierigkeiten in der Umsetzung des Projekts das Gespräch mit dem Zuwendungsgeber zu suchen, da dieser ebenfalls daran interessiert ist, dass das Projekt erfolgreich umgesetzt wird.

Das Wichtigste zusammengefasst

Übung macht den Meister

Auf den ersten Blick kann die Erstellung eines Kosten- und Finanzierungsplans wie ein kompliziertes Unterfangen wirken. Doch wie bei so vielem gilt auch hier: Übung macht den Meister. Also einfach loslegen und einen ersten Entwurf erstellen. Orientieren Sie sich dabei am besten an unseren Tipps und Tricks und Sie werden feststellen, dass es Ihnen schnell gelingen wird einen guten Kosten- und Finanzierungsplan für Ihr Projekt zu erstellen.

Nicht vergessen!

- Prüfen Sie vorab die Förderfähigkeit Ihrer geplanten Kosten.

- Achten Sie auf die Vollständigkeit der Kosten (siehe Punkt 2) und denken Sie auch an Verwaltungskosten, z.B. Personalkosten für die Abrechnung des Projekts.

- 4-Augen-Prinpzip: Lassen Sie Ihre Kostenpositionen und auch die Summen gegenchecken.

Mehr Informationen und Arbeitsmaterialien rund um das Thema Antragsstellung finden Sie auf unserer Webseite.