Neulich auf dem Pausenhof einer Konferenz in Erfurt: Ich hatte gerade einen Vortrag über den digitalen Wandel der Bürgergesellschaft gehalten und auf dem Podium dazu aktuelle Fragen diskutiert. Ein Kollege aus dem Landesverband Thüringen sprach mich an und fragte, wie ich denn in diesem ganzen digitalen Wust eigentlich noch den Überblick behalten könnte. So richtig konkret konnte ich ihm das gar nicht beantworten. Habe ich überhaupt den Überblick?

Digitale Medien sind Teil meines Alltags und bieten mir eine Fülle an Informationen, Irritationen, Fragen und Antworten; eigentlich zu viel für die paar Zentimeter zwischen meinen Ohren. Eben dieses ›Zuviel‹ scheint mir der Impuls des Kollegen gewesen zu sein, genau diese – sehr richtige – Frage zu stellen. Also: Wie behalten wir den Überblick bei so viel ›Information Overload‹? Woran orientieren wir uns im digitalen Getöse? Und wie wählen wir aus, was wichtig ist?

In der Trendstudie »Hands on Digital« geben die Autorinnen und Autoren des Frankfurter Zukunftsinstituts Antworten. Auf der Grundlage eines systemischen Verständnisses der digitalen Gesellschaft entwerfen sie entlang fünf zentraler Thesen eine »Agenda für das digitale Heute und Morgen« in Organisationen (konkreter: Unternehmen).

1. Identität als Orientierung

Das Wörtchen »auch« taucht im digitalen Wandel erstaunlich häufig auf: ›Wir müssen auch digitaler werden!‹ ›Wir brauchen auch eine Plattform!‹ ›Wir wollen auch große Reichweite haben!‹ Ich finde das ziemlich fehl am Platz. Selbstverständlich sollten wir uns überlegen, wie wir digitale Technologien in unserem Sinne einsetzen können, was wir damit erreichen wollen und vor allem warum. Simon Sineks »Start with Why« ist beim Start vieler unserer Projekte deshalb schon fest etabliert.

Mit dem »Future Code« gehen die Autorinnen und Autoren des Frankfurter Zukunftsinstituts noch darüber hinaus. Sie empfehlen zum Kern der Sache vorzudringen und formulieren dafür vier zentrale Fragen:

- Warum tun wir was?

- Was wollen wir?

- Wie gehen wir an Herausforderungen heran?

- Wie wollen wir sein?

Der Vorteil: Die Beantwortung dieser Fragen hilft dabei, prinzipiell wertfreien Informationen auf verschiedenen Ebene Bedeutung zu verleihen. Wenn wir also beispielsweise hören, dass die Digitalisierung Chancen und Risiken birgt, dann hat das in der Wohlfahrtspflege sowohl bezogen auf ihr Wertekosmos, ihre Kultur und den üblichen Prozessen eine andere Bedeutung als in Wirtschaftsunternehmen, denn: Wohlfahrtspflege ist kein Business!

2. Leadership vor Technik

In den Grundlagen zu ihrer Trendstudie zeigen die Autorinnen und Autoren, dass die moderne Gesellschaft eine Netzwerkgesellschaft ist, in der mehr oder minder gut vernetzte Systeme nebeneinander statt hierarchisch übereinanderstehen. Das – so der Münchner Soziologe Armin Nassehi in einem Interview mit der taz – hat zur Folge, dass selbst bei offensichtlich existentiellen Herausforderungen wie dem Klimawandel, kein gesellschaftliches System – auch nicht die Wissenschaft – irgendwie »durchregieren« kann.

Nun sind Organisationen wie Unternehmen keine demokratischen Gesellschaften. Durchregieren ist hier prinzipiell möglich, in Zeiten des Fachkräftemangels aber dysfunktional:

Qualifizierte und engagierte Menschen wollen ihr Leben weder gestaltet noch gelenkt bekommen. In selbst organisierten Strukturen sind Modelle von Vorgabe und Kontrolle ebenso obsolet wie paternalistische Fürsorge.

Damit rücken vermeintlich ›softe‹ Kompetenzen wie die Fähigkeit zu empathischer Beziehungspflege und dem Stiften von Gemeinschaft in den Fokus. Führungskompetenzen, die zunächst weniger mit Technik als mit Kultur und Werten zu tun haben, wie auch Naomi Ryland (tbd*) und Lisa Jaspers (Folkdays) ihrem Büchlein »Starting a Revolution« deutlich machen (kurze Rezension).

3. Spielräume für Veränderung

In seinem Buch über »Organisation und Entscheidung« von 1978 schrieb der berühmte Soziologe und Systemtheoretiker Niklas Luhmann: »Innovationen werden erforderlich, nicht damit, sondern weil sich die Verhältnisse ändern« (S. 70). Ganz nach dem lateinischen Original ›innovare‹ geht es bei Innovation also um Erneuerung und Veränderung im Zusammenspiel von System und Umwelt, Organisation und Gesellschaft, womit Nutzen, Nutzerorientierung und Veränderungsmanagement in den Fokus rücken.

Die Autorinnen und Autoren des Frankfurter Zukunftsinstituts heben hierfür besonders die »Playfulness« als neue Kernkompetenz im digitalen Wandel hervor: Es geht um die Fähigkeit zu Explorieren und Experimentieren, um das Spiel mit der Komplexität, um das Lernen mit Kopf, Herz und Hand – die Grundidee der »MachBar« auf dem jährlichen Cross Media Day, in der die Teilnehmenden neue Technologien wie VR-Brillen selbst ausprobieren können.

4. Kollaboration statt Closed Shop

Eine durch Vernetzung statt Hierarchie geprägte Gesellschaft bildet neue kulturelle Grundformen aus. Der Schweizer Kulturwissenschaftler Felix Stalder beschreibt in seinem Essay zur »Kultur der Digitalität« zum Beispiel das Erstarken einer neuen Gemeinschaftlichkeit, die sich nicht mehr durch Mitgliedschaft sondern Praxis stabilisiert. Kurzgefasst: Wer nicht mitmacht, ist nicht dabei. Den Kern dieser ›Communities of Practice‹ bilden Akteure, die der Gemeinschaft eine Plattform mit attraktiven ›Events‹ bieten.

Dank demokratisierten Wissens, digitaler Vernetzung und sektorenübergreifender Kollaboration müssen diese Akteure keineswegs groß und ressourcenstark sein. Das Berliner Startup »einhorn« beispielsweise hat Ende 2019 eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne für ein Demokratie-Festival im Berliner Olympiastadion gestartet. Die Event-Idee war offenbar attraktiv: Bis zum 6. Januar 2020 sind mehr als 2.000.000 EURO zusammengekommen, am 12. Juli dieses Jahres steigt das Event.

Etablierte Player im demokratischen Betrieb mögen sich die Augen reiben und sicher kann man über Sinn und Zweck des Formates streiten. Fakt ist aber, dass in vernetzten Systemen urplötzlich neue Akteure mit disruptiven Ansätzen auf den Plan treten können, die den Betrieb erfolgreich stören. Als Antwort darauf sehen die Autorinnen und Autoren der Trendstudie »Hands on Digital« organisationale Resilienz:

Erfolgreich werden künftig diejenigen Unternehmen sein, die sich als fluide Organisationen über ihr offenes Ökosystem definieren – über Lern- und Entwicklungsfähigkeit des gesamten Systems, das von seinem Austausch mit der Außenwelt lebt.

Mensch & Maschine

Die aktuellen Debatten um Künstliche Intelligenz (KI) sind geprägt von ihrer Abgrenzung gegenüber der menschlichen Intelligenz. Und auch die Autorinnen und Autoren des Frankfurter Zukunftsinstituts beschreiben die KI als »kalte Maschinenintelligenz«, der die »warme« menschliche Intelligenz gegenübersteht. ›Kalt‹ ist die Maschinenintelligenz, weil sie nur Aufgaben erledigen nicht aber Fragen stellen kann. Keine Maschinenintelligenz wird jemals fragen, warum sie etwas tun oder lassen sollte.

Nick Bostrom, Direktor des Institute for the Future of Humanity der Universität Oxford, beschrieb diese ›Kälte‹ in einem Zeit-Interview einmal mit einer düsteren Parabel:

Stellen Sie sich eine Maschine vor, die mit dem Ziel programmiert wurde, möglichst viele Büroklammern herzustellen. Diese Maschine hasst die Menschen nicht. Sie will sich auch nicht aus Ihrer Unterjochung befreien. Alles was sie antreibt, ist Büroklammern zu produzieren. Je mehr, desto besser! Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Maschine funktionsfähig bleiben. Das weiß sie. Also wird sie um jeden Preis verhindern, dass Menschen sie ausschalten. Sie wird alles tun, um ihrer Energiezufuhr zu sichern. Und sie wird wachsen – und selbst dann nicht aufhören, wenn sie die Menschheit, die Erde und die Milchstraße zu Büroklammern verarbeitet hat.

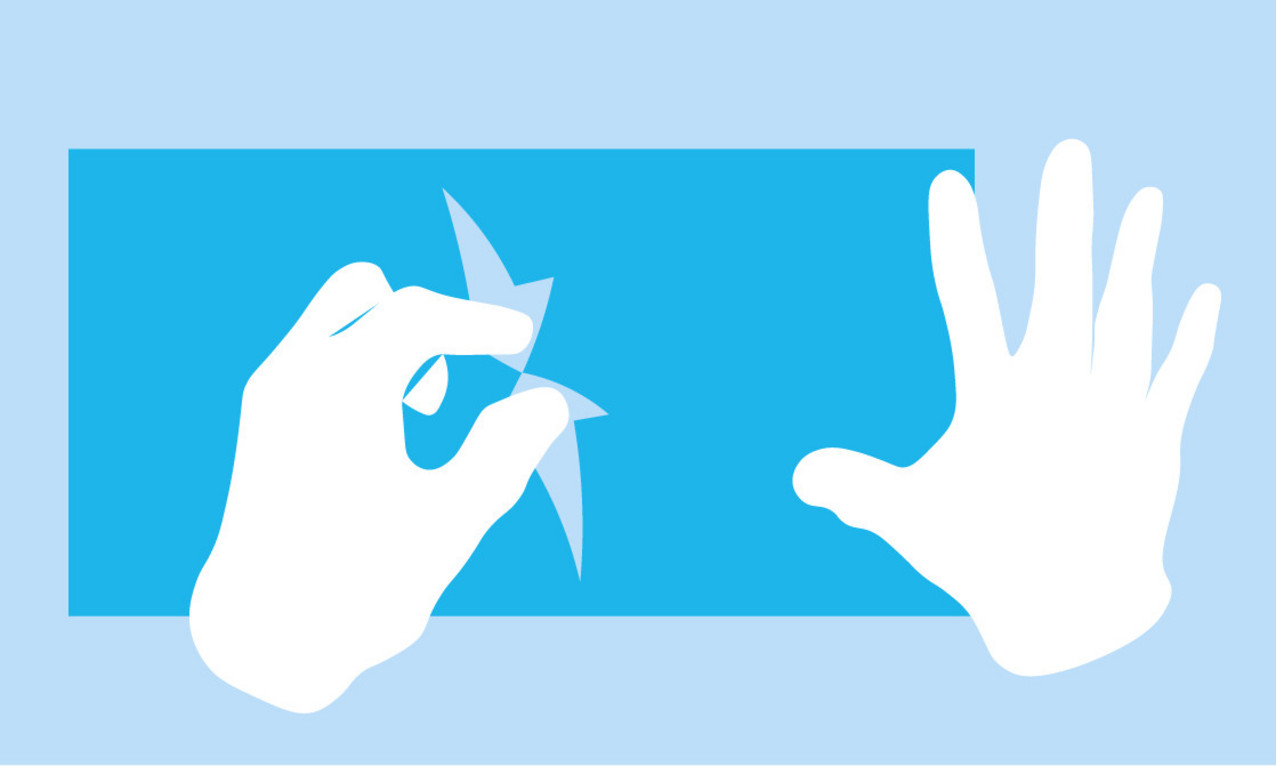

Was der Künstlichen Intelligenz also fehlt ist die ›warme‹ Vernunft des Menschen, die Fähigkeit ›Stopp‹ zu sagen und einen Schritt zurück zu treten. In der Allianz von Mensch und Maschine sehen die Autorinnen und Autoren des Frankfurter Zukunftsinstituts entsprechend großes Synergiepotential und nennen als Beispiel Schachturniere, bei denen Mensch-Maschine-Teams große Erfolge feiern.

Fazit: Achtsamkeit & Voice

Die Trendstudie »Hands on Digital« ist 2018 erschienen und beweist den guten Riecher des Frankfurter Zukunftsinstituts. Ich zumindest meine darin einiges aus der aktuell viel diskutierten »Theorie der digitalen Gesellschaft« von Armin Nassehi (2019) wiederentdeckt zu haben. Und auch die Trends zu Achtsamkeit und neuer Führung, die in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen haben, finden in der Studie ihren Niederschlag.

Was die Fragen betrifft, wie wir im alltäglichen ›Information Overload‹ den Überblick behalten, woran wir uns orientieren und wie wir auswählen, was wichtig ist, bietet die Studie einige Antworten. Sie haben weniger mit ›Always On‹ als vielmehr mit selbstbestimmter, achtsamer Wahrnehmung, guten Beziehungen, Neugier und Lernwilligkeit zu tun. Es sind Netzwerke in und mit denen wir lernen. Netzwerke, in denen wir uns mit unseren Interessen und Standpunkten positionieren und für spannende Neuigkeiten, Widerspruch und Irritation ansprechbar machen.

Was mich allerdings nachdenklich stimmt, ist die fünfte These zur Allianz von Mensch und Maschine. Nicht, weil ich glaube, dass mir KI zum Beispiel in Gestalt von Suchalgorithmen im Alltag nicht helfen würde. Das tut sie! Sondern, weil ich beobachte, dass diese ›Hilfe‹ oft recht einseitig zugunsten wirtschaftlicher Interessen ausfällt. Und das liegt nicht nur an der personalisierten Werbung für die, die es sich leisten können.

Ich fürchte in der Sozialen Arbeit werden wir künftig viel Zeit und Mühe darauf verwenden müssen, genau zu begründen, warum wir gerade nicht machen, was die effiziente Maschinenintelligenz sagt. Die Betreuerinnen und Betreuer des Österreichischen Arbeitsmarkt Service (AMS), wo seit kurzem ein Algorithmus zur ›Sortierung‹ Arbeitssuchender im Einsatz ist, stehen bereits vor dieser Herausforderung, die auch darin besteht, dass niemand so genau sagen kann, wie dieser Algorithmus überhaupt rechnet.

Was die Allianz von effizienter Maschinenintelligenz und vernünftigen Menschenverstand in der Sozialen Arbeit anbelangt habe ich also so meine Zweifel. Die Entwicklungen in dieser Richtung sind aber deutlich und ich schließe daraus, dass sich die Wohlfahrtspflege künftig noch viel stärker in den öffentlichen Diskurs zur Digitalisierung im Sozialen einmischen muss. Wo kann digitale Technik wirklich helfen, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken, und wo hängt die Entwicklung eher spaltenden Effizienzsteigerungs- und Kontrollphantasien nach?